刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

渋谷駅5分の駅から近い事務所

東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)

相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)

※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。

初回相談電話は無料

(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。

相談電話の内容が外部に漏れることはありませんので,安心してお電話いただければと思います。

御家族が逮捕された場合や,

警察の捜査を受けた場合には

今すぐお電話を!

0120-135-165

身柄の釈放・保釈について

このページでは,身柄の釈放・保釈について弁護士がご説明いたします。

逮捕・勾留と身柄の釈放

犯罪を犯したと疑われた場合,事件の内容や被疑者の生活状況などによって,警察から逮捕されることがあります。警察に逮捕された場合,1~2日警察署で取調べを受け,その後に検察庁,裁判所に行くことになります。ここで,被疑者の身柄を拘束することが認められてしまうと,10日もしくは20日,検察官の処分が出るまで,警察署でそのまま拘束されることになります(起訴前勾留)。

ただ,逮捕直後に弁護士(弁護人)を付ければ,事件の内容によっては,被疑者の身柄が解放され,警察署において釈放されることがあります。

このように,身柄が釈放されますと,身柄拘束が続いている場合と異なり,事件について,弁護士との相談・連絡がとりやすくなり,より良い弁護活動を行っていくことができるようになります。そして,何よりも,普段通りの日常生活が送れることになり,自宅から学校や会社に通うことができるようになるので,学校を退学させられたり,会社をクビになったりすることがなくなります。また,留置所や拘置所に拘束されている状況は,思いのほか肉体的・精神的に強い負担が掛かりますので,できるだけ早く釈放されるのに越したことはありません。

これらのメリット以外にも,身柄が釈放され在宅事件になりますと,身柄事件(身柄拘束が継続中)に比べ,検察官の処分が出るまでに時間的な余裕ができるため,被害者が存在する犯罪では,検察官の処分前に,被害者との示談を成立させ,不起訴処分などを獲得する可能性が高くなります。

身柄釈放のタイミング

検察官が起訴・不起訴の判断を出す前の時点で,被疑者が釈放されるタイミングとしては,主に,①事件が警察から検察庁に送致された段階,②送検後,裁判所で勾留質問がなされる段階があります。また,事情によっては,③起訴前の勾留期間中に,被疑者が釈放されることもあります。

以下で,それぞれの段階について見ていきます。

①事件が警察から検察庁に送致された段階

被疑者が逮捕された後,事件は警察から検察庁に送られます。そこで,検察官は被疑者の話を聞き,被疑者の身柄拘束を継続するかどうかを決めます。この段階で,検察官が被疑者の身柄拘束の必要性がないと判断した場合には,被疑者は釈放されます。

もっとも,被疑者に弁護士(弁護人)が付いていない場合で,検察官が被疑者の身柄を釈放する事件というのは,犯罪の内容が特に軽微で,かつ被疑者の生活状況等に全く問題がない自白事件になってくるので,犯罪の内容が特に軽微とはいえない場合や犯罪事実を否認している場合などについては,弁護士が検察官に釈放を求める意見書を提出していかなければ,なかなか被疑者が釈放される可能性は低いでしょう。

②送検後,裁判所で勾留質問がなされる段階

検察官が被疑者の身柄拘束を必要と考え,10日間の勾留請求をした場合,裁判官はその検察官の請求に対する判断を下します。裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行い,検察官と同様,被疑者の身柄拘束の必要性を検討し,必要性がないと判断すれば,その時点で被疑者は釈放されます。

裁判官は,検察官と違って,捜査機関の人間ではないので,検察官よりも被疑者を釈放する方向で検討してくれます。ただ,現実的には,検察官の意見に左右される裁判官も多く,検察官が勾留請求すると,そのまま勾留請求を認める判断がなされることが多くなっています。そのため,この前の段階で,弁護士(弁護人)を付けて,弁護士が裁判所に対して,被疑者を釈放しても問題がないこと(罪証隠滅のおそれがない,逃亡のおそれがないなど)をアピールしていく必要があります。

③起訴前の勾留期間中の段階

一般的に,勾留請求が認容されると,検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでは,被疑者が釈放されることはありません。

もっとも,弁護士(弁護人)が勾留請求を認めた裁判官の判断に対して不服申立て(準抗告)をしたり,被害者のある事件において被害者と示談を成立させたりした場合には,起訴前の勾留期間中においても釈放されることがあります。

被疑者が路上において自分の陰部を露出した公然わいせつ被疑事件において,被疑者は任意同行後に警察に通常逮捕され,勾留されました。当事務所の弁護士は,被疑者が勾留された後に,弁護人に付きましたが,事件の内容からすれば勾留すべき事案ではないと考え,すぐに勾留決定に対して準抗告を行いました。その結果,裁判所は弁護人の主張を聞き入れ,準抗告を認めて,被疑者を釈放しました。

被疑者には,本件以外にも余罪があり,それらについても事件化されたため,弁護士は余罪も含め,被害者と示談交渉をしていきました。一部の被害者との間では示談も成立した結果,検察官は公然わいせつ事件が4件事件化されたものの,被疑者を公判請求しませんでした。これにより,被疑者は仕事を辞めずにすみました。

被疑者の声

留置場から出た後に,不安が解消されていきました。

つかまった際は,誰とも連絡が取れず,今後のことや,何をすればよいのかまったく分からない状態でしたが,接見の際の分かりやすい説明や,留置場から出た後の,電話やメールでの,丁寧なやり取りのおかげで,漠然とした不安が少しずつ解消されました。

本当にありがとうございました。

被疑者が駅構内において被害者に暴行を加えた上で全治不明の怪我を負わせた傷害被疑事件において,被疑者は,事件直後に警察に逮捕されて,そのまま勾留されてしまいました。当事務所の弁護士は,被疑者が勾留された後に,被疑者が勤務する会社からの連絡を受けて,被疑者と接見し,弁護人に付きました。勾留が長引けば,被疑者は勤務先から解雇されるリスクも抱えていましたが,弁護士は,すぐさま勾留決定に対する準抗告を行いました。その結果,裁判所は弁護人の主張を聞き入れて,準抗告を認め,被疑者を釈放してくれました。これにより,被疑者はすぐに仕事復帰できて,解雇されることはありませんでした。

検察官の勾留請求と裁判官の決定

(令和6年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/71/nfm/n71_2_2_2_3_0.html)

下記の表のように,検察官の勾留請求率は非常に高く,勾留請求がなされた場合には,その請求が裁判所で認められることが多くなっています。

そのため,被疑者が勾留されないようにするためには,早い段階で弁護士を弁護人として付けて,弁護人に被疑者の身柄解放に向けた弁護活動を行ってもらう必要があります。

罪 名 | 勾 留 関 係 | |||

| 請 求 | 認 容 | 却 下 | 勾 留 請 求 率 | |

刑 法 犯 放 火 不 同 意 わ い せ つ 不 同 意 性 交 等 殺 人 傷 害 暴 行 窃 盗 強 盗 詐 欺 恐 喝 そ の 他

特 別 法 犯 銃 刀 法 大 麻 取 締 法 覚 醒 剤 取 締 法 入 管 法 地方公共団体条例 そ の 他 | 67,240 446 2,566 1,187 399 9,493 4,672 24,004 1,088 8,195 1,418 14,072

25,732 775 4,936 6,597 4,766 2,759 5,899 | 64,683 445 2,445 1,182 399 8,767 4,231 23,408 1,078 8,154 1,414 13,160

24,741 739 4,843 6,586 4,760 2,109 5,704 | 2,557 1 121 5 ー 426 441 596 10 41 4 912

991 36 93 11 6 650 195 | 93.9 99.8 97.8 99.3 99.5 91.9 82.9 95.3 99.5 99.3 98.4 91.8

95.6 88.0 97.9 99.7 99.7 78.9 96.8 |

注 1 検察統計年報による。

2 過失運転致死傷等及び道交違反を除く。

3 既済事由が他の検察庁への送致である事件及び被疑者が法人である事件を除く。

4 「逮捕されない者」は,他の被疑事件で逮捕されている者を含む。

5 「地方公共団体条例」は,公安条例及び青少年保護育成条例を含む地方公共団体条例違反である。

保釈

保釈について

被疑者が勾留されたまま,検察官が公訴を提起(起訴)しますと,被疑者(起訴後は,被告人)の身柄拘束は自動的に継続されることになります。そのため,被告人を解放するためには,被告人側から被告人の釈放を求める請求を裁判所に行う必要があり,その身柄拘束を解くための請求を保釈請求といいます。そして,この保釈請求をした結果,裁判所が保釈保証金の納付などを条件に,被告人の身柄を解放することを保釈といいます。

このように,保釈請求をした結果,被告人の保釈が認められますと,被告人は刑事施設から解放されますので,被告人の肉体的,精神的なストレスはかなり軽減され,弁護士との相談や連絡も取りやすくなって,精神的に落ち着いてくることになります。

もっとも,保釈請求については,起訴後でなければできませんので,被疑者が逮捕されてすぐに保釈請求をすることはできません。

保釈が認められるには

保釈が必ず認められるためには,①一定の重大犯罪でないこと,②重大犯罪の前科がないこと,③一定の犯罪について常習性がないこと,④罪証隠滅のおそれがないこと,⑤被害者や証人等に危害を加えたりするおそれがないこと,⑥氏名住所がはっきりしていることという6つの要件全てを満たす必要があります。これを権利保釈といいます。なかなか厳しい要件ですが,①から⑥の要件をすべて満たした場合には,裁判所は被告人を必ず保釈しなければならないことになっています(なお,現実的には④の要件をクリアーできず,保釈が認められないケースが多い)。

もっとも,①から⑥までの要件をすべて満たさない場合であっても,犯罪の性質や情状,被告人の経歴,性格,家族関係,公判審理の進行状況等の諸般の事情から,保釈を許す特別の事情がある場合は,裁判所は職権で被告人の保釈を許すことがあります。保釈が認められる多くのケースでは,こちらの裁判所の裁量による保釈が認められています(裁量保釈)。

刑事訴訟法第89条

保釈の請求があつたときは,次の場合を除いては,これを許さなければならない。

第1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる

罪を犯したものであるとき。

第2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に

当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

第3号 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したもの

であるとき。

第4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

第5号 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者

若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ

る行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

第6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

刑事訴訟法第90条

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

保釈のために必要なこと

上でも述べましたが,保釈を認めてもらうためには,罪証隠滅のおそれ(具体的には,被害者と接触するおそれ,犯罪の証拠となる物を破壊したり隠したりするおそれなど)などがないことを被告人側から説得していかなければなりません。そのためには,被告人側に有利な証拠を弁護士が集めていく必要があります。例えば,被告人に身元引受人が誰もいない場合には,保釈が認められませんので,弁護士は被告人の身元引受人になってくれる人間をちゃんと準備しておかなければなりません。

また,多くの方は保釈保証金を多くつめば,裁判所が保釈を許してくれると思っていますが,事件の内容によっては,どれだけ大金を積んでも保釈が認められないことがあります。保釈保証金については,被告人の経済状況などによって変わりますので,決まった額というものはありませんが,10万円,20万円というような金額では保釈は認められませんので,一定の金銭(基本的には,150万円以上)を用意することは必要となってくるでしょう(なお,自らで保釈保証金全額を準備できない場合でも,日本保釈支援協会などで保釈保証金を立て替えてもらえる場合もあります)。

ちなみに,保釈保証金は,保釈期間中に被告人が逃亡すれば,没収されてしまいますが,被告人が逃亡などをすることなく,判決を迎えれば,判決が言い渡された後に,保釈保証金は返還されます。

嘱託殺人被告事件で,執行猶予判決を獲得した事例

被告人がうつ病に罹患した妻から依頼を受けて,その依頼に応じて妻を殺害したことにより,警察に殺人罪で逮捕された事件。

被告人は,妻の病状を改善させるために腐心していたにもかかわらず,妻の病状は改善することなく,妻からも早く楽にしてほしいと懇願されたため,愛する妻をあやめてしまいました。捜査機関は,被告人が妻を殺害した点だけを捉え,殺人罪として被告人を逮捕しましたが,弁護士(弁護人)は,被告人には妻を殺害する動機がなく,妻からの依頼に応じて殺害したこと以外考えられなかったため,この事件が嘱託殺人罪に当たる事件であることを強く主張しました。その結果,検察官は,最終的に殺人罪ではなく嘱託殺人罪によって,被告人を起訴しました。

起訴後,弁護士は,裁判が開かれる前に被告人の保釈を請求し,裁判所は弁護士の主張を認め,被告人を保釈しました。

裁判においては,被告人がこれまで妻を支えるにあたって,具体的にどのように振舞ってきたのかを詳細に説明していきました。また,殺害を決意するまでの,心情の移り変わりについても,事細かに説明しました。その結果,被告人の妻に対する献身的な扶助が評価され,執行猶予判決を得ることができました。

保釈に関する弁護士(弁護人)の活動

被告人が公判請求(起訴)されると,裁判所に対して保釈請求ができるようになりますので,弁護士(弁護人)は公判請求後(起訴後)すぐに保釈請求をして,被告人が釈放されるように動いていきます。保釈請求をする際には,法律の要件を意識した保釈請求書を作成する必要がありますが,公判請求(起訴)された時点で,弁護士が弁護人として付いていれば,説得的な保釈請求書を迅速に作成し,被告人の早期解放に努めていきます。また,裁判官と面接し,弁護士が被告人の事情を直接裁判官に伝えていきます。

保釈に関する近時の法改正

【第1審で実刑判決を受けた後の裁量保釈について】

法改正により,刑事訴訟法で,「第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。」との規定が設けられました。

【保釈中の不出頭等について】

法改正により,刑事訴訟法で,保釈中の被告人が裁判の日に出頭しなかったり,決められた制限住居から離脱していたり,保釈が取り消されるなどして出頭命令が言い渡されたのに,これに応じなかったりした場合には,2年以下の拘禁刑が科されることが規定されました。

【保釈中の報告命令制度について】

法改正により,刑事訴訟法で,「裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。」との規定が設けられました。

もしも,被告人が正当な理由なく報告しなかった場合などには,裁判所が保釈の取消や保釈金の没取ができるようになりました。

【保釈中の監督者制度について】

法改正により,刑事訴訟法で,「裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。」との規定が設けられました。

裁判所は,監督者に対して,被告人と共に裁判に出頭することや被告人の状況を報告することを命じることができるようになりました。もしも,監督者が裁判所の命令に違反した場合には,監督者を選任する際に決められた「監督保証金」を没取される可能性があります。

保釈者の状況:司法統計年報(勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員ー全裁判所)より

年 次 | 勾留状を発付された被告人員数 | 保釈を許可された被告人員数 |

| 平成30年 | 52,949人 | 17,630人(33.30%) |

令和元年 | 51,072人 | 16,794人(32.88%) |

2年 | 49,216人 | 15,431人(31.35%) |

| 3年 | 46,019人 | 14,564人(31.65%) |

| 4年 | 41,876人 | 13,384人(31.96%) |

| 5年 | 47,588人 | 11,289人(23.72%) |

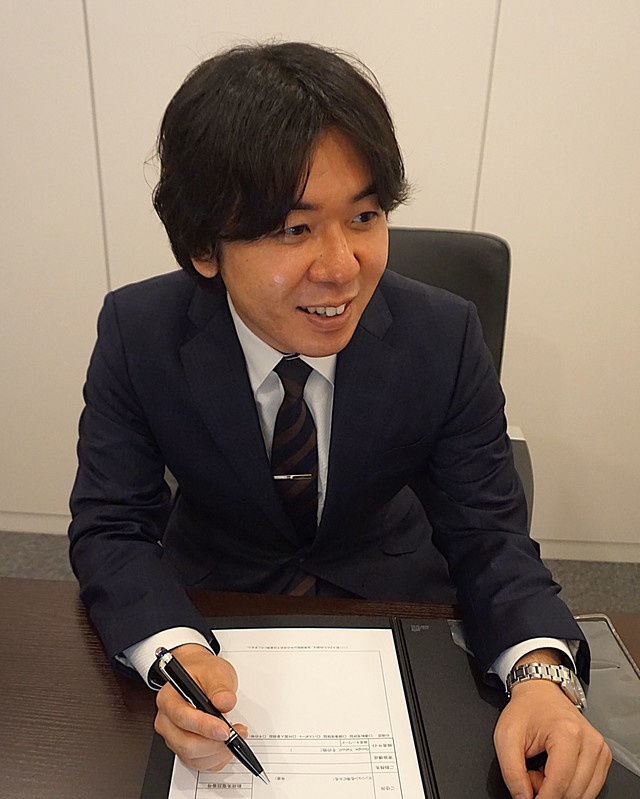

代表弁護士:二宮 英人

(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。

また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

その他のメニュー

無料法律相談はこちら

御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。

(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)

0120-135-165

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

渋谷青山刑事法律事務所はオフィシャルパートナーとしてアビスパ福岡を応援しています!

メディア掲載実績・

講演実績

2025年11月7日

・二宮英人弁護士が弁護士ドットコムの「弁護士が選ぶベスト弁護士100 2025」という企画の刑事弁護部門で,9位にランクインしました。

2025年5月7日

・有原大介弁護士が朝日新聞の少年事件に関する記事でコメント・解説しました。

2025年4月15日

・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。

メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら